|

ここのお話は小川清実著こどもに伝えたい「伝承あそび」「こま」より発行者服部雅生氏(萌文書林社長)の許可を得て引用したものです。

この本には私の所蔵する独楽の写真を提供しています。(このお話の最後に掲載)

|

|

「コマ」を漢字で書くと「独楽」となります。大人も子供もコマを回すことには夢中になります。現在でも、正月に子供達が遊ぶおもちゃの一つとなっています。コマは相当古い時代から大人も遊ばれているものです。現在残っている最古のコマはエジプトで発掘されたもので、紀元前2000年から紀元前1400年ごろのものということです。本当に長い歴史を持っています。「単なる子どものおもちゃ」とはいえない存在だと思います。 「コマ」を漢字で書くと「独楽」となります。大人も子供もコマを回すことには夢中になります。現在でも、正月に子供達が遊ぶおもちゃの一つとなっています。コマは相当古い時代から大人も遊ばれているものです。現在残っている最古のコマはエジプトで発掘されたもので、紀元前2000年から紀元前1400年ごろのものということです。本当に長い歴史を持っています。「単なる子どものおもちゃ」とはいえない存在だと思います。

|

|

それでは、日本のこまの歴史をみてみましょう。中田幸平(注1)によれば「独楽」という名は紀元900年代のはじめに書かれた『和名抄(わみょうしょう)』に「古末都玖利(こまつぐり)」とあるのがもっとも古いと述べています。 それでは、日本のこまの歴史をみてみましょう。中田幸平(注1)によれば「独楽」という名は紀元900年代のはじめに書かれた『和名抄(わみょうしょう)』に「古末都玖利(こまつぐり)」とあるのがもっとも古いと述べています。

「古末(こま)」というところは他に「高麗(こま)」とも書かれました。これは中国から高麗(こま:朝鮮)を経て、日本に伝わったことからつけられたと考えられます。 また、「都玖利(つぐり)」とは、こま本来の呼び名で、ツグムリともツグリともいわれ、円を意味しています。 ツブラにも通じています。これらがいつのまにか略されて「古末」になったのではないかというのが中田の推論です。

古代のこまは宮廷の儀式としてもちいられることがほとんどでした。専門の独楽びょう師(儀式の際にこまを回して吉凶を占う人)がこまを保管し、神仏会(しんぶつえ 注2)や相撲節義(すもうせつぎ 注3)の余興として、紫のひもをつかって厳かに回したものでした。

古代の神儀性が薄れたこまが、だんだん貴族階級の大人の遊びとなり、実際に庶民の子どもたちの手に入るようになったのは、およそ300年後の江戸時代になってからです。江戸時代のこまは、無性独楽(むしょうごま)といわれ、貝をむちやひもでたたいて回すものでした。これは後のバイ独楽(ベーゴマ)です。

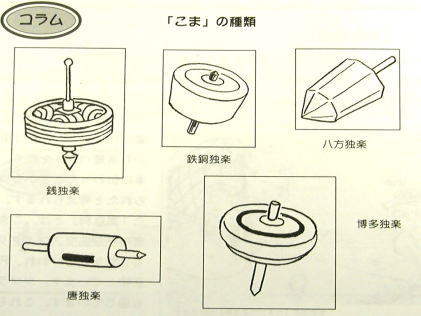

寛文年間に丸木を八角に削ったこまが登場しました。 八方独楽(はっぽうごま)と呼ばれ、もとは中国のもので、はじめは四角面ひねり独楽でした。 遊び方は回転がとまったときにでたこまの表面の文字で双六(すごろく)の進退を決める、サイコロと同じものでした。日本ではその後、六角となって使われるようになりましたが、六角面の表に「南無分身緒仏(なむぶんしんしょぶつ)」と焼き印をしていたために、遊び道具としては不似合いなものでした。 元禄時代になると、この六角に六歌仙(注4)などの絵入りのものやお花という人物を中心に5人の男女名を書いた独楽がでました。これはお花独楽と呼ばれました。

再び八角面も出て「春夏秋冬花鳥風月」の文字や絵入りのものがでました。これらの八方独楽は、単に回転を楽しむこまではなく、あくまでも双六の進退を決めるためのサイコロ的なものだったり、他の要素を楽しむためのものでした。 |

|

そこに回転そのものを楽しむこまが現れました。 唐独楽というもので、空鐘(とうごま)とも呼ばれました。木製の円筒の上下をふさぎ、胴に竪穴を開けて、中心に串状の心棒を入れたものです。回転させるとゴンゴンと鳴るので、ゴンゴン独楽ともいわれました。 そこに回転そのものを楽しむこまが現れました。 唐独楽というもので、空鐘(とうごま)とも呼ばれました。木製の円筒の上下をふさぎ、胴に竪穴を開けて、中心に串状の心棒を入れたものです。回転させるとゴンゴンと鳴るので、ゴンゴン独楽ともいわれました。

回転の魅力をさらに伝えるこまとして、博多独楽が登場しました。博多独楽は心棒が鉄製で丈が高く、回転寿命が長かったのです。回し方が簡単なわりには、掌(てのひら)、棒先、横に張ったひもの上など、どこでも回り、独楽の曲芸のおもしろさがありました。 残念なことに、博多独楽の流行した場所が風紀上良くないところだったために、幕府が禁止令を出したのです。そのため回転をたのしむために、博多独楽に代わってバイ(貝)回しが流行しました。 このバイ回しは子どもだけの遊びになりました。

その後、天保年間には、子どもたちに鉄胴独楽が流行しました。鉄胴独楽は、木製の胴に厚い鉄輪をはめ、鉄の心棒を入れた、頑丈なものでした。

双六用の鉄胴独楽を交互に打ち当てて遊ぶケンカ独楽というゲームが寛永(かんえい)2、3年ころから流行しました。 はじめは、ただ当てるだけでしたが、次第にあいての独楽を激しくたたきつける方法に変化していき、子どもたちは相手の胴を打ち割るために、心棒の先をますますとがらせていきました。

明治時代の中頃に、ブリキ製の独楽が作られました。日露戦争後にはじめて作られたのは、ゴンゴン独楽(鳴りゴマ)でした。江戸時代に木や竹で作られた唐独楽は、ブリキ製になりました。胴の穴が1個と2個の2種類あり、穴が1つのこまはピーと鳴り、穴が2つこまはポーと鳴るものでした。その後は、押しゴマ、無線自動ゴマなどがどんどん作られていきました。

|

|

こまと遊ぶことは大人も子どもも楽しいことです。 こまの魅力は回転にあるといえるでしょう。

単にくるくると回転することがおもしろい。 幼い子どもは、こまが回転するのを見ていいると、自分自身も回転してしまいます。

子どもがこまになってしまうのです。 この体験の感覚がいつまでも忘れられず、こまの回転を見ていると、同時に自身のイリンクス(めまい)を感じているのではないかと考えられます。 こまと遊ぶことは大人も子どもも楽しいことです。 こまの魅力は回転にあるといえるでしょう。

単にくるくると回転することがおもしろい。 幼い子どもは、こまが回転するのを見ていいると、自分自身も回転してしまいます。

子どもがこまになってしまうのです。 この体験の感覚がいつまでも忘れられず、こまの回転を見ていると、同時に自身のイリンクス(めまい)を感じているのではないかと考えられます。

こまそのものの回転を追及するだけでも相当楽しいものですが、やはり、最も人の心をワクワクさせるのは、こまを使って戦わせ、他人のこまを奪うことにあります。こまの中でもベーゴマがこの種の遊びの頂点にあったと思います。

|

| 注1) |

中田幸平 「日本の児童遊戯」を昭和45年に著した。コマについて詳しく述べている。

|

| 注2) |

神仏会 大勢の人が寄り集まって行う神事や仏教の行事 |

| 注3) |

相撲節儀 相撲は現在では単なる協議k職業的興行物と考えられているが、本来は神事と関係深いものだった。

宮廷では初秋の行事として相撲節儀が行われていた。

諸国から優秀な人を集め、宮廷を中心にして国を東西に分け、その勝敗でいずれが豊年であるかを占っていた。 |

| 注4) |

六歌仙 平安時代初期の歌道に優れた6人。

在原業平、僧正遍照、喜撰法師、大伴黒主、分屋康秀、小野小町 |

|

|